Gli unici azzurri che resistono alla calce sono alcuni preparati chimici proposti a cominciare dall'Ottocento. In precedenza gli azzurri erano stesi a secco, con tempere di vario tipo.

AZZURRO di COBALTO

(Blu imperatore, Blu di Leyden, Blu porcellana, Blu reale, Blu di Thenard,

Blu di Vienna, Oltremare di cobalto, Oltremare d'oca) è ossido di cobalto

e di alluminio, Al2O3CoO, fatto conoscere da Thenard nel 1802. Ha buon

potere coprente e resistenza elevata a tutti gli agenti. Non è attaccato

dalla calce, per cui il suo uso a fresco è sicuro. Col bianco sangiovanni

dà belle gradazioni luminose. Col giallo di cadmio si possono comporre

verdi stabili. Prova di qualità: una parte di colore in dieci parti di

acido ossalico, bollire e lasciare riposare; l'acido deve restare incolore.

Se diventa azzurro denota presenza di blu di Prussia, se odora di uova

marce significa che c'è dell'oltremare.

BLU CERULEO

(Azzurro celeste, B. Celino, B. di cobalto e stagno, B. di Hopfner, Cilestro)

E' stannato di cobalto, CoO-SnO2 in uso dalla seconda metà dell'Ottocento.

Limitato potere coprente ma ottima resistenza.

BLU ERCOLANO

AZZURRITE

(Azzurro d'Alemagna, Azzurro di Biadetto,

Azzurro citramarino, Azzurro della Magna, Azzurro di montagna, Azzurro

di rame, Azzurro tedesco, Azzurro di vena naturale, Blu armeno, Cendree,

Ongaro) è carbonato basico di rame allo stato naturale che viene estratto

dalle miniere di rame assieme alla malachite. E' tinta poco stabile: con

l'umidità si trasforma in verde malachite. Nella pittura a fresco annerisce,

per cui è sempre stata stesa a tempera sopra una base rossa composta generalmente

da due parti di sinopia e una parte di nero di vite (MORELLONE). Già noto

ai Romani che lo chiamavano "lapis armenius". Giotto la usò soprattutto

nella Cappella degli Scrovegni a Padova. Nel '500 era preferita al lapislazzuli

perché più economica, a volte mescolata con esso e spesso confusa.

Natività e annuncio ai pastori, Giotto 1303-1306 ca.Padova Cappella degli Scrovegni

AZZURRO

OLTREMARE ARTIFICIALE

(A. di Norimberga, Blu francese, Nuovo

Bleu, Oltremare francese, Oltremare di Guimet) Silicato di alluminio e

solfuro di sodio, annunciato da Guimet nel 1827. Non resiste alla calce,

ma, se mescolato alla terra verde, dà più garanzia.

AZZURRO OLTREMARE NATURALE

(A. di Baghdad, A. di Pietra, Blu di garanza) E' ricavato dal lapislazzuli,

pietra preziosa di colore azzurro composta essenzialmente di lazulite

(silico-alluminato di sodio). Già noto ai Romani, venne usato soprattutto

nei sec. XIV e XV dopo che ne vennero perfezionati i metodi di preparazione.

Il nome "oltremare" deriva dal fatto che questo pigmento veniva importato

via mare dall'Oriente. Marco Polo nel "Milione" scrisse che nell'Afganistan

"vi è una montagna ove si cava l'azzurro ed è lo migliore ed il più fino

del mondo". Nella pittura a fresco generalmente sbiadisce, perciò è sconsigliabile.

Sono rari gli esempi di resistenza a fresco: cantoria della Cappella di

San Stanislao nella Basilica inferiore di S. Francesco ad Assisi dipinta

da Puccio Capanna e cappella Tornabuoni di Santa Maria Novella di Firenze

dipinta da Domenico Ghirlandaio. In generale esso fu steso sull'intonaco

secco con una tempera, ma, dato il suo alto costo, raramente venne impiegato

per affreschi (ove veniva normalmente sostituito con l'azzurrite) e la

sua quantità ed il suo impiego venivano espressamente pattuiti fra committente

e pittore. Per constatare le contraffazioni lo si tratta con acido nitrico:

se è puro si riduce in cenere, se invece lascia tracce azzurre si è in

presenza di cobalto o di blu di Prussia.

AZZURRO di SMALTO

(A. di Boemia, A. di Slesia, A. di Svevia, A. di Vetro, Blu di Eschel,

Blu imperiale, Blu di Sassonia, Blu Ungheria, Smaltino, Vetro di cobalto,

Zaffro) E' vetro fuso con composti di cobalto e poi macinato. Usato dagli

antichi nella decorazione ceramica e dai Romani a fresco. Citato da Vitruvio

e descritto da Plinio con i nomi di vitrum e silix caeruleus. Usato in

affreschi medievali, ebbe largo impiego dal secolo XVI in poi, fino a

che fu sostituito con l' A. di COBALTO. Lo smaltino non ritiene l'acqua,

perciò, se lo si trova su superfici affrescate, esso fu dato a tempera

sull'intonaco già asciutto. E' possibile soffiarlo sopra l'intonaco fresco,

però, data la sua trasparenza vitrea, non possiede forte potere tingente.

BLU di PRUSSIA

(B.

Acqua, B. Amburgo, B. di Anversa, B. di Berlino, B. di Braunschweig, B.

Cinese, B. di Erlanger, B. di Ferro, B. Lavabile, B. Minerale, B. Nuovo,

B. Olio, B. di Sächsisch, B. di Sassonia, B. Williamson, B. Zwickauer)

Ferrocianuro ferrico proposto da Diesbach nel 1721 perfezionando il B.

di Parigi inventato da Milory nel 1704. Ha forte potere tingente, ma non

resiste alla calce. Fu usato da affrescatori dell'Ottocento, ma steso a

tempera.

CENERE d'AZZURRO

(Cenere d'Oltremare) E' ricavato dai residui della lavorazione dell'Oltremare.

Citato dal Baldinucci che aggiunge "dal lapislazzuli di cattivo colore".

Risulta usato dal Foppa per gli affreschi della Cappella Averoldi al Carmine

di Brescia.

CRISOCOLLA AZZURRA

E' un minerale assai raro di azzurrite combinata al quarzo. Fu usata a

fresco nell'antichità.

INDACO

(Blu indiano) Colorante vegetale ricavato dalla "indigofera tinctoria".

Noto da sempre, usato soprattutto nella tintura dei tessuti. Cennini lo

consiglia su muro in sostituzione dell'azzurrite, ma non resiste alla

calce. Leonardo lo ha adoperato nell'Ultima Cena di Milano. Il prodotto

sintetico, in commercio dal 1880, è più resistente.

BIANCO SANGIOVANNI

È il più efficace ed è costituito da calce spenta trattata in modi particolari.

Secondo Cennini la calce va messa in un catino d'acqua per otto giorni;

ogni giorno si cambia acqua e si mescola, poi si fa asciugare al sole

e si conserva. In questo modo la calce può anche trasformarsi in CaCO3

e va sempre benissimo. Secondo Armenini si fa bollire del fiore di calce

bianchissima schiumandola accuratamente; dopo averla lasciata raffreddare

la si essicca al sole su mattoni e si conserva fuori del contatto dell'aria.

Un altro procedimento tramandato dagli operatori consiste nel mettere

in un sacco di juta dei sassi appena tolti dalla fornace e lasciarli esposti

in luogo umido per diversi mesi.

Dato come sottopittura rende trasparenti e luminose le tinte sovrapposte (Tomba di Vulci al Museo Torlonia a Roma). Questo bianco è senz'altro il più idoneo per l'affresco, ma è possibile lavorare con il latte di calce e anche con altri bianchi a base di CaCO3 sia minerali:

B. di ALABASTRO, B. di BORGOGNA, B. di BOUGIVAL o BIANCONE, B. di CHAMPAGNE, B. di MARMO, B. di MEUDON, B. di MORAT, B. di ORLEANS, B. di ROUEN, B. SANTO, B. di SPAGNA, B. di TROYES, B. di VIENNA, CRETA di SPAGNA, MARMINA, MELINO, PARETORIO, POLVERE di MARMO, TERRA di VENEZIA

sia di origine animale: B. di GUSCIO, ottenuto dalla macinazione di gusci d'uovo. B. di CONCHIGLIA o B. di OSTRICA o B. PERLA, dato dalla frantumazione di conchiglie.

E' ossido di titanio, TiO2, entrato in uso dopo il 1920. E' un ottimo bianco, ma va steso sull'intonaco dopo averlo impastato con bianco sangiovanni.

BIANCO di PIOMBO

Carbonato basico di piombo

2PbCO3 . Pb (OH)2 E' tra i colori più antichi,

detto anche Biacca, Bianco d'argento, Bianco di Cremnitz, Bianco neve,

Bianco di Krems, Cerussa, Melino, Psimizio. Occupa un posto nella storia

dell'affresco perché fu usato spesso nei secoli XIII e XIV, ma il tempo

lo ha annerito, per cui deve essere assolutamente escluso dalla tavolozza

dell'affreschista.

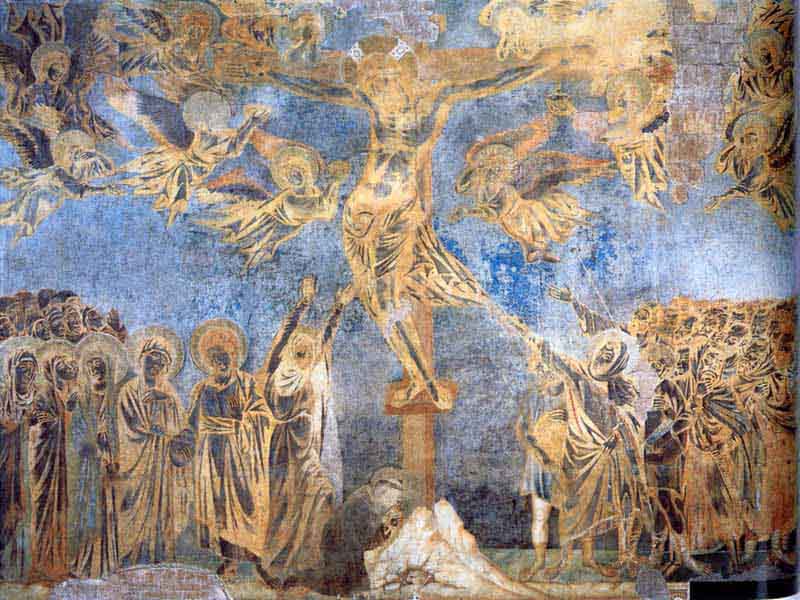

Alcuni esempi di annerimento si osservano nella basilica di S. Francesco

ad Assisi: affreschi del Maestro di S. Francesco nella chiesa inferiore,

del Cimabue (Crocifissione) e degli aiutanti di Giotto (colonne tra i

riquadri) nella chiesa superiore.

Cennini lo sconsiglia esplicitamente, ma il suo impiego fu molto diffuso

anche nel Quattrocento (Baldovinetti a S. Miniato). Lo stesso Leonardo

lo usò nel Cenacolo mescolato all'azzurrite per formare la base a cui

sovrapporre l'oltremare.

Crocifissione, Assisi - Transetto Basilica Superiore 12771280, Cimabue (Firenze 1240/1245 - Pisa 1301/1303)

Buone tutte le terre, sia naturali che calcinate.

BRUNO

di BERGAMO

chiamato o identificabile anche con Colcotar, Rosso di Marte, Rosso

Pompeiano

BRUNO

d'INGHILTERRA

citato dal Baldinucci che lo definisce "color rosso per fresco"

BRUNO

di MARTE

è giallo di Marte calcinato, noto anche coi nomi di B. di FERRO, B. d'

OSSIDO, B. d' OCRA

BRUNO

TRASPARENTE

o B.

di VERONA o B. di VIBERT è terra verde calcinata

BRUNO

VAN DYCK

quello naturale è la TERRA di CASSEL che ha preso il nome dal pittore

che ne fece grande uso; quello artificiale è solfato di ferro calcinato

ed è chiamato anche B. INGLESE o B. di SVEZIA

CAPUT MORTUM

terra composta di ossido di ferro e solfati di calcio

MORELLO o MORELLONE

Con questo termine sono indicati:

- un minerale a base di ossido ferrico

- una mescolanza di ocra rossa + nero di vite

- un'ocra molto calcinata e in questo caso prende anche il

nome di PAVONAZZO

di FERRO.

Usato soprattutto nella pittura murale medievale come fondo preparatorio

a fresco per l'azzurro applicato successivamente a tempera.

o di COLONIA, BRUNO VAN DYCK. È la tinta naturale più scura per l'affresco. E' composta al 90% di sostanze organiche (torba e lignite) più ferro, silicio, alluminio. Si estrae da giacimenti composti dalla millenaria trasformazione di sostanze vegetali ma può essere anche preparata riscaldando a 300° radici e corteccia di faggio. Venne usata a partire dal XVII sec. e venne chiamata "terra di Colonia" e "terra di Cassel" perché veniva estratta soprattutto da giacimenti situati presso queste città, ma, a partire dal XVIII sec., prevalse il nome "bruno van Dyck" perché questo pittore ne fece un largo uso.

TERRA d' OMBRA

È argilla con composti del ferro e del manganese. In uso dal Rinascimento.

Il suo appellativo deriva dalla sua efficacia a rendere le ombre, oppure,

secondo alcuni, dall'Umbria dove si cavava anticamente. Oggi in commercio

vi sono polveri provenienti dalle isole mediterranee. La Terra d'Ombra

Naturale soffre la luce e bisogna usarla con toni scuri. Quella Bruciata

ha maggiore stabilità e buona coprenza.

Tutte le OCRE sono ottime per l'affresco, inoltre:

GIALLO

di CADMIO

Solfuro di Cadmio, CdS, usato dal 1829. Molto efficace e solido. Si trova

in quattro gradazioni: chiaro, medio, scuro e limone. Quest'ultimo non

resiste alla calce. Evitare di mescolarlo con Terra di Siena bruciata,

Terra d'ombra, Rosso indiano, Violetto di cobalto. Buoni composti con

Azzurro Cobalto e con Verde Smeraldo. Prova di genuinità: una parte in

quattro parti di acido nitrico deve formare una soluzione lattiginosa

con zolfo galleggiante. Se la soluzione è grigia e si deposita in verdastro,

non è buono.

GIALLO CADMIO ORO

GIALLO di CROMO

(G. di Baltimora, G. di Parigi, G. Spooner, G. di Colonia, G. di Leipzig,

G. Nuovo) E' cromato di piombo, PbCrO4, proposto da Vaquelin nel 1798.

Di tonalità variabile dal giallo limone all'arancio a seconda della grandezza

delle particelle. Utilizzabile in affresco tenendo presente che l'alcalinità

della calce lo trasforma in cromato basico rossastro

GIALLO di MARTE

detto anche OCRA ARTIFICIALE composto artificiale di ferro e di

alluminio, usato dalla metà del sec. XIX

GIALLO di VETRO

è vetro colorato a fuoco con piombo e stagno, indicato per l'affresco

dal Baldinucci e dal Borghini, ma, essendo insolubile in H2O, va soffiato

sulla malta o mescolato con essa

GIALLORINO

(o Giallolino) Colore naturale estratto da zone vulcaniche, composto di

stagno e piombo e perciò chiamato anche Giallo di Stagno e Piombo. Lomazzo

cita un G. di Alemagna e uno di Fiandra; Baldinucci lo dice "portato dalla

Fiandra"; Borghini cita un G. di Venezia. Cennini lo indica come buono

per l'affresco, ma in realtà non si può usare. E' possibile imitarlo mescolando

giallo di cadmio con ocra gialla e bianco sangiovanni. La più antica testimonianza

di Giallorino su pittura murale (a tempera) è data da Jacopo da Verona

(sec. XV) nella Chiesa di S. Salvatore a Donaustauf in Germania.

ORPIMENTO

(Giallo di Arsenico, Giallo Cinese, Giallo Reale, Giallo Ubriaco) E' trisolfuro

di arsenico, As2S3, prodotto dai terreni vulcanici, infatti il Baldinucci

lo definisce "giallo di miniera di zolfo" e aggiunge che l'O. ARSO, cioè

calcinato, fa parte dei rossi. Leonardo l'ha adoperato nel Cenacolo e

il Cennini lo consiglia per l'affresco, ma non resiste.

Fra i neri artificiali vanno bene:

NERO

di MANGANESE

biossido

di manganese, usato dall'Ottocento.

NERO di MARTE

o NERO d'OSSIDO ottenuto dalla calcinazione di idrossido di ferro.

NERO di CARBONE

Ottenuto dalla carbonizzazione di legni a venatura stretta (quercia, rovere,

faggio). Si trova su antichi affreschi, ma sempre dato a secco misto a

tempera, in genere d'uovo.

NERO di QUERCIA

Succo della quercia "Jotta concina" Si trova dato a tempera negli affreschi

romani.

TERRA NERA di VENEZIA

Carbonato di calcio con ferro e manganese, molto resistente alla luce

e all'aria, ma deve essere data a colla.

Per l'affresco sono ottime tutte le ocre, argille molto diffuse di varie tonalità a seconda della quantità di ossido di ferro e di sali contenuti:

OCRA CHIARA, GIALLA, GIALLO FIORE, DORATA, CALDA, SCURA, o a seconda

della provenienza: ROMANA, di SIENA, di VERONA, d'ITALIA, FRANCESE, TEDESCA,

ATTICA.

La finezza e la purezza del colore dipendono dalla cura nella macinazione

delle terre. Per provarne la genuinità si mette un pizzico di terra in mezzo

bicchierino di alcool etilico puro; questo deve restare limpido, se si colora

rivela la sofisticazione con aniline.

Sono buoni tutti quelli di origine minerale:

è un miscuglio di sinopia e sangiovanni. E' la tinta per incarnati.

TERRE

BRUCIATE

cioè arroventate (ROSSO VENEZIANO, TERRA di SIENA, TERRA d' OMBRA, TERRA

TREVIGIANA, TERRA di VERONA), con gradazioni che variano a seconda del contenuto

di ferro e della durata di cottura.

di AGORDO, d' ANVERSA, di ERCOLANO, d' INDIA, INGLESE, di NORIMBERGA, di PERSIA, POMPEIANA, di POZZUOLI, di PRUSSIA, di SARDEGNA, SINOPIA, di SPAGNA, VENEZIANA, di VERONA.

GIALLO di CROMO

che con la calce si trasforma in cromato rossastro.

sotto questo nome si comprendono tutti i rossi artificiali a base di ferro, cioè il ROSSO di BERLINO, INDIANO, INGLESE, di MARTE, di NAPOLI, PERSIANO e REALE.

solfuro di cadmio, CdS, con buona resistenza alla luce. In uso dal 1850. Per la sua delicata e costosa preparazione è facile trovarlo sofisticato.

ROSSO

di CADMIO scuro

solfuro di cadmio, CdS, con buona resistenza alla luce. In uso dal 1850.

Per la sua delicata e costosa preparazione è facile trovarlo sofisticato.

MINIO

(Arancio minerale, Rosso di Parigi, Rosso di Saturno), ossido di piombo

Pb3O4 minerale usato fin dall'antichità in tutte le tecniche. Nel Medioevo

fu usato a fresco, ma annerisce.

CINABRO

(o vermiglione), solfuro di mercurio, HgS, allo stato naturale, da cui si

ricava il mercurio. Citato da Teofilo (XII sec.) come componente degli incarnati

a fresco, ma ha scarsa resistenza, annerisce. Si trova su alcuni affreschi

del Quattrocento, ma dato a secco con tempere. Poiché è una tinta affascinante

gli affreschisti stentano a rinunciare ad essa: alcuni dicono che la qualità

cinese è più sicura, altri lo usano dopo immersione nell'acqua di calce

calda (ma perde molto del suo colore).

PAGONAZZO

citato dal Cennini che lo dice ricavato dall'ametista e buono per l'affresco.

Vasari lo sconsiglia mentre il Sorte dice che si possono ottenere nel fresco

i bei toni purpurei della robbia.

VERZINO

colorante fornito dalla pianta omonima. Cennini dice che per l'affresco

va macinato assieme alla polvere di vetro, ma di fatto non resiste.

(Verde di Montagna naturale, Verde Ungherese) minerale carbonato idrato del rame, usato dalle epoche più remote fino al sec. XIX. Il primo rinvenimento murale è nei dipinti della cattedrale di Verden in Germania (sec. XI). Oggi è in commercio un prodotto artificiale, ma poco stabile.

bel verde caldo, coprente, proposto dalla ditta Vasconetto di Treviso

(Talco zoografico) silicato di ferro, varia a seconda dei componenti sali di potassio, magnesio e alluminio. Assai variabile, a seconda delle località di estrazione, da un verde opaco con sottotono bluastro a un verde intenso con sfumature giallastre. Particolarmente pregiata la T.V. di VERONA, cavata a Brentonico sul Monte Baldo.

composto di una parte di nero e due parti di ocra con eventuale aggiunta di sangiovanni, suggerito dal Cennini per fondi di incarnati o di paesaggi.

V. RINNMANN, V. SVEDESE ossido di zinco e ossido di cobalto CoO+2ZnO proposto da Rinnmann nel 1870. Verde bluastro con scarso potere coprente. Si chiama anche V. di ZINCO, ma con questo nome c'è pure un composto di giallo di zinco + blu di Prussia non adatto all'affresco.

idrossido di cromo, Cr2O(OH)4, in produzione dalla metà dell'Ottocento, chiamato anche VERDE SMERALDO o VIRIDIO.

C'è il tipo OPACO e il tipo TRASPARENTE L'OPACO è ossido di cromo anidro, Cr2O3, in uso dalla metà dell'Ottocento; Il TRASPARENTE è ossido di cromo idrato, Cr2O3-2H2O, in uso dalla seconda metà dello Ottocento. Molto affine al Verde Guignet, è chiamato anche VERDE SMERALDO.

Con questo nome si trovano definiti: il VERDE GUIGNET o VIRIDIO il VERDE OSSIDO di CROMO TRASPARENTE il VERDE SMERALDO "DOLCI", che è una miscela di azzurro cobalto + un giallo sintetico il VERDE SCHWEINFURT o di PARIGI, questo però non è adatto per l'affresco.

VERDE

SMERALDO TRASPARENTE

prodotto a Parigi nel 1930.

VIOLA

di COBALTO

E' di tre tipi:

- fosfato di cobalto Co3(PO4)2

- arseniato di cobalto Co3(AsO4)2

- miscela dei due

Conosciuto dalla seconda metà del XIX secolo. Va bene per l'affresco, come tutti i composti di cobalto.

VIOLA

di CONCHIGLIA

è ottenuto dalla frantumazione di conchiglie della "Nerina fluvialis", individuato

dal Linzi in un affresco del secolo XIII a Treviso.

VIOLETTO di MARTE

è giallo di Marte molto calcinato.